부영 1억에 ‘하이에나 세금’… 근소세 땐 4180만원, 증여 땐 3640만원

컨텐츠 정보

- 61 조회

- 목록

본문

기업들의 ‘사회 공헌 활동’에 엄격한 조세 제도, 문제 없나

윤석열 대통령이 기업의 출산 장려금에 대한 세제 혜택 등 인센티브를 주문한 것은 저출산 문제 해결을 위해선 정부 차원의 대응만으로 한계가 있고, 기업이 나서야 한다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 최근 기업들 중에선 출산 직원에 대한 직접적인 지원 이외에도 저출산 문제 관련 연구소나 재단을 설립하는 등 다양한 방식을 추진하고 있다. 하지만 이 같은 기업들의 공익 활동과 기부에 대해 국내 조세 제도가 지나치게 엄격해 오히려 걸림돌이 되고 있다는 지적이 나온다.

더구나 기업은 국가적 문제 해결을 위해 1억원 지급 같은 파격적 지원책까지 내놓으며 비상이 걸려 있는데, 정부는 자녀 보육 관련 비과세 혜택 한도를 20년 가까이 월 10만원으로 유지하다 올해 들어 겨우 20만원으로 올렸다. 전문가들은 “부영 그룹의 출산 장려금을 계기로 기업들이 공익 차원에서 기부와 지원 활동을 할 경우, 정부가 이를 지원할 수 있도록 세금 제도를 뜯어고쳐야 한다”고 지적한다.

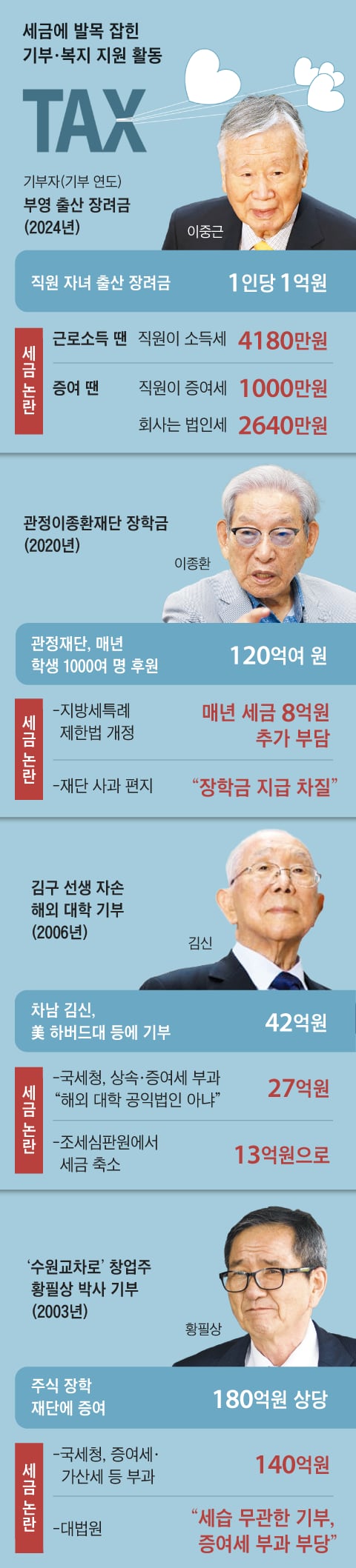

그래픽=김성규

그래픽=김성규

◇직원 출산 장려하려다 세금 폭탄

부영그룹이 ‘자녀 1인당 1억원’이라는 파격적인 출산 장려금을 기획한 것은 국가적인 저출산 문제 해결에 기여하고, 직원들이 양육비 부담 때문에 경력을 포기하는 것을 막으려는 취지였다. 하지만 제도를 설계하는 과정에서 예상치 못한 복병을 만났다. 세법상 기업이 직원에게 직접 장려금을 지급하면 근로소득으로 합산돼, 직원들은 최대 4180만원(지방세 포함)을 세금으로 내야 했다.

부영은 직원의 세금 부담을 줄이기 위해 자녀에게 직접 현금을 증여하는 방안을 선택했다. 이렇게 되면 직원의 세금 부담은 1000만원으로 줄지만, 회사 입장에선 증여를 비용으로 처리할 수 없어 1인당 최대 2640만원, 총 18억원 정도의 법인세 감면 혜택을 놓치게 된다. 부영그룹은 향후 지원 규모를 확대하려면 세제 혜택이 필요하다는 판단에서 최근 정부에 출산 장려금을 기부금으로 보고 소득세 감면 혜택을 제공해달라고 건의했다.

◇‘쥐꼬리’ 출산 및 보육 장려금 혜택

정부는 저출산 예산으로 한해 50조원 이상을 쓰고 있지만, 현재 세금 제도를 뜯어보면 모순적인 부분이 많다. 기업들은 직원들의 출산과 육아를 지원하기 위해 출산장려금과 교육비 등을 지원하는 곳이 많다. 유한양행은 자녀당 1000만원을 지급하고 있으며 금호석유화학그룹도 첫째는 500만원, 둘째부터 1000만원 이상을 지급하고 있다.

현재 소득세법에서는 6세 이하 자녀의 보육과 관련해 기업으로부터 받는 지원을 비과세 소득으로 규정하고 있다. 문제는 비과세 한도다. 2004년 법이 시행될 당시 정해진 월 10만원(연간 120만원)이 20년 가까이 유지되다가 올해부터 월 20만원(연간 240만원)으로 바뀌었다. 이를 넘는 구간은 모두 기존 연봉과 합산돼 거액의 근로세를 물어야 하는 것이다. 10대 그룹 관계자는 “출산·육아 관련 복지를 늘려도, 세금 때문에 실제 직원에게 돌아가는 혜택은 크게 줄어든다”고 말했다.

◇기업의 공익 활동 걸림돌 되는 정책

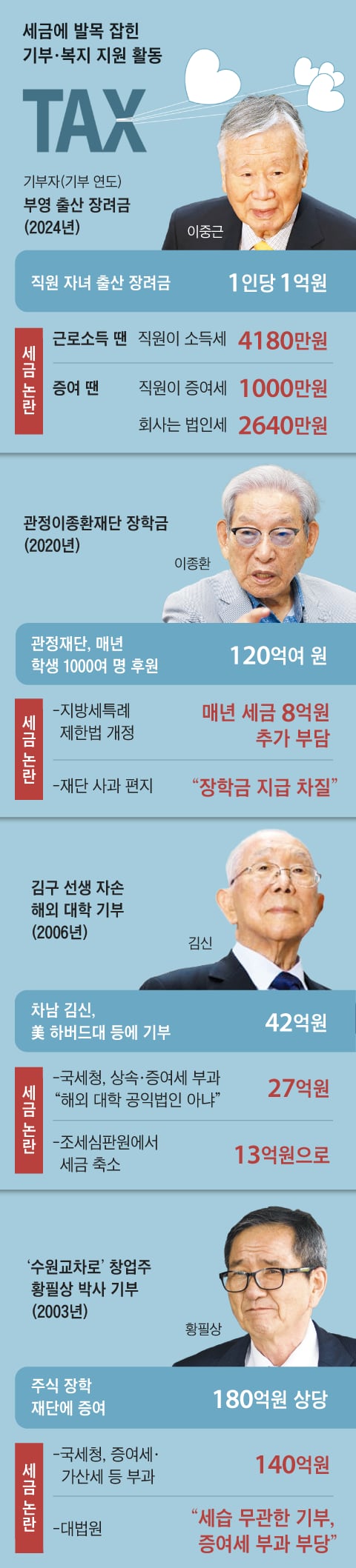

이 같은 불합리한 세금 제도는 출산 장려금뿐 아니라 다른 공익 활동에도 걸림돌이 되고 있다. 현행 공정거래법에서는 자산 총액 10조원 이상 그룹(상호출자제한기업집단) 소속 공익법인은 보유 주식으로 의결권 행사를 원칙적으로 할 수 없다. 적대적 인수합병(M&A) 등 예외적인 경우에만 의결권을 행사할 수 있는데, 이마저도 행사 한도는 계열사 지분까지 모두 합쳐 25%다. 게다가 이 제한은 내년에 20%, 2026년부터는 15%로 더 깐깐해진다. 이는 미국·독일·일본 등 주요국이 공익 법인의 의결권 행사를 제한하지 않고, 때로는 차등 의결권까지 부여하는 것과 차이가 있다.

기업의 공익 재단 기부에 대한 사회의 부정적 시선도 공익 활동을 위축시키는 요인으로 꼽힌다. 저출산·환경·교육 등 사회문제 해결을 위한 재단 설립과 기부를 ‘경영권 승계’나 ‘탈세’ 등과 연결 지어 보는 시각이 남아 있는 것이다. 한 대기업 관계자는 “오해를 사면서까지 굳이 공익 활동을 할 필요가 있을까 하는 회의가 들 때가 많다”고 했다. 최승재 세종대 법학과 교수는 “공익 재단을 그룹 계열사의 지배 구조를 강화하는 수단으로 활용할 수 있다는 부정적 시각이 법에 투영돼 있다”며 “까다로운 규제로 기업의 공익 활동만 위축시키는 결과를 낳고 있다”고 했다.

윤석열 대통령이 기업의 출산 장려금에 대한 세제 혜택 등 인센티브를 주문한 것은 저출산 문제 해결을 위해선 정부 차원의 대응만으로 한계가 있고, 기업이 나서야 한다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 최근 기업들 중에선 출산 직원에 대한 직접적인 지원 이외에도 저출산 문제 관련 연구소나 재단을 설립하는 등 다양한 방식을 추진하고 있다. 하지만 이 같은 기업들의 공익 활동과 기부에 대해 국내 조세 제도가 지나치게 엄격해 오히려 걸림돌이 되고 있다는 지적이 나온다.

더구나 기업은 국가적 문제 해결을 위해 1억원 지급 같은 파격적 지원책까지 내놓으며 비상이 걸려 있는데, 정부는 자녀 보육 관련 비과세 혜택 한도를 20년 가까이 월 10만원으로 유지하다 올해 들어 겨우 20만원으로 올렸다. 전문가들은 “부영 그룹의 출산 장려금을 계기로 기업들이 공익 차원에서 기부와 지원 활동을 할 경우, 정부가 이를 지원할 수 있도록 세금 제도를 뜯어고쳐야 한다”고 지적한다.

◇직원 출산 장려하려다 세금 폭탄

부영그룹이 ‘자녀 1인당 1억원’이라는 파격적인 출산 장려금을 기획한 것은 국가적인 저출산 문제 해결에 기여하고, 직원들이 양육비 부담 때문에 경력을 포기하는 것을 막으려는 취지였다. 하지만 제도를 설계하는 과정에서 예상치 못한 복병을 만났다. 세법상 기업이 직원에게 직접 장려금을 지급하면 근로소득으로 합산돼, 직원들은 최대 4180만원(지방세 포함)을 세금으로 내야 했다.

부영은 직원의 세금 부담을 줄이기 위해 자녀에게 직접 현금을 증여하는 방안을 선택했다. 이렇게 되면 직원의 세금 부담은 1000만원으로 줄지만, 회사 입장에선 증여를 비용으로 처리할 수 없어 1인당 최대 2640만원, 총 18억원 정도의 법인세 감면 혜택을 놓치게 된다. 부영그룹은 향후 지원 규모를 확대하려면 세제 혜택이 필요하다는 판단에서 최근 정부에 출산 장려금을 기부금으로 보고 소득세 감면 혜택을 제공해달라고 건의했다.

◇‘쥐꼬리’ 출산 및 보육 장려금 혜택

정부는 저출산 예산으로 한해 50조원 이상을 쓰고 있지만, 현재 세금 제도를 뜯어보면 모순적인 부분이 많다. 기업들은 직원들의 출산과 육아를 지원하기 위해 출산장려금과 교육비 등을 지원하는 곳이 많다. 유한양행은 자녀당 1000만원을 지급하고 있으며 금호석유화학그룹도 첫째는 500만원, 둘째부터 1000만원 이상을 지급하고 있다.

현재 소득세법에서는 6세 이하 자녀의 보육과 관련해 기업으로부터 받는 지원을 비과세 소득으로 규정하고 있다. 문제는 비과세 한도다. 2004년 법이 시행될 당시 정해진 월 10만원(연간 120만원)이 20년 가까이 유지되다가 올해부터 월 20만원(연간 240만원)으로 바뀌었다. 이를 넘는 구간은 모두 기존 연봉과 합산돼 거액의 근로세를 물어야 하는 것이다. 10대 그룹 관계자는 “출산·육아 관련 복지를 늘려도, 세금 때문에 실제 직원에게 돌아가는 혜택은 크게 줄어든다”고 말했다.

◇기업의 공익 활동 걸림돌 되는 정책

이 같은 불합리한 세금 제도는 출산 장려금뿐 아니라 다른 공익 활동에도 걸림돌이 되고 있다. 현행 공정거래법에서는 자산 총액 10조원 이상 그룹(상호출자제한기업집단) 소속 공익법인은 보유 주식으로 의결권 행사를 원칙적으로 할 수 없다. 적대적 인수합병(M&A) 등 예외적인 경우에만 의결권을 행사할 수 있는데, 이마저도 행사 한도는 계열사 지분까지 모두 합쳐 25%다. 게다가 이 제한은 내년에 20%, 2026년부터는 15%로 더 깐깐해진다. 이는 미국·독일·일본 등 주요국이 공익 법인의 의결권 행사를 제한하지 않고, 때로는 차등 의결권까지 부여하는 것과 차이가 있다.

기업의 공익 재단 기부에 대한 사회의 부정적 시선도 공익 활동을 위축시키는 요인으로 꼽힌다. 저출산·환경·교육 등 사회문제 해결을 위한 재단 설립과 기부를 ‘경영권 승계’나 ‘탈세’ 등과 연결 지어 보는 시각이 남아 있는 것이다. 한 대기업 관계자는 “오해를 사면서까지 굳이 공익 활동을 할 필요가 있을까 하는 회의가 들 때가 많다”고 했다. 최승재 세종대 법학과 교수는 “공익 재단을 그룹 계열사의 지배 구조를 강화하는 수단으로 활용할 수 있다는 부정적 시각이 법에 투영돼 있다”며 “까다로운 규제로 기업의 공익 활동만 위축시키는 결과를 낳고 있다”고 했다.

관련자료

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.

토토커뮤니티 토토 먹튀 안전놀이터 정보 제공 - 토토갤러리

토토커뮤니티 토토 먹튀 안전놀이터 정보 제공 - 토토갤러리